Nos dois primeiros dias de Nambuangongo, em que andamos com os militares do Batalhão de Caçadores 137 a "visitar" as duas picadas em direcção a Zala e ao Quixico, nesta, foi-nos mostrado o acesso à central do Vinte e Oito de Maio, com a informação: "Ali, nunca alguém conseguiu chegar. Está tudo fortificado. Já apanhámos muita tareia".

Passados estes primeiros dias e no decorrer de conversas com os nossos superiores, ficamos a saber que o grande objectivo era a conquista da Central do Quinquengo, cujo local era o que me tinha sido referido pelo camarada do 137. Daí, e até hoje, para mim, uma e outra são a mesma coisa. Peço aos leitores, que por ali andaram, quer na mata quer nos mapas (pessoal das operações) que deslindem esta percepção.

O MATA ALFERES

Ali, naquele local, estavam os grandes senhores da guerra do outro lado. Era com estes que nos teríamos de encontrar. Quando chegamos a Nambuangongo falaram-nos no mata alferes. Um atirador especial que tinha feito o serviço militar no nosso exército, com o nome de António Fernandes. Tinham acabado de morrer 2 alferes com um tiro único na cabeça e segundo, se dizia, mortos por este atirador. O Ruas, e o Retorta (este filho de um conhecido dirigente do Benfica). Também tinha morrido o Szabo, filho de um treinador do Sporting, e este, era um dos mortos que estavam meio escondidos, num edifício feito morgue, quando passamos em Quicabo, a caminho de Nambuangongo, a 20 de Dezembro de 1962 e assistimos à guerra com aviação e artilharia sobre os morros que circundavam este quartel das nossas tropas. Em Fevereiro, ali ao lado no Mucondo, mais um tiro certeiro do António Fernandes, num alferes de cavalaria, o Ferrão.

Quando embarcamos em Lisboa, falava-se que já tinham morrido 15 alferes em combate. Três eram meus amigos. O Mota da Costa, meu colega de liceu que foi para a Academia Militar e era paraquedista, o Côncio da Fonseca, um dos 42 cadetes do nosso COM de Santarém, e o Francisco Keating, um médico daqui de Coimbra de quem me tinha despedido na estação de Coimbra - B.

Fácil será de perceber, como é que andávamos metidos naquela guerra. Um dos ataques, ainda não tínhamos um mês de Nambuangongo, a um grupo do nosso batalhão quando a caminho do Muxaluando, e que ia receber formação de comandos na região do Úcua, teve vários feridos e um morto com um tiro na testa, o Dores. E quem é que diziam que tinha sido o atirador? O António Fernandes.

Era este o panorama que se nos colocava. Os nossos superiores, como bons militares que eram, pretendiam acabar com a guerra o mais depressa possível. Eles e nós pensávamos que aquela guerra não iria demorar mais de um ano ou dois. Para isso, sabiam que o ponto forte estava ali naquelas matas, com um chefe, que se a memória não me atraiçoa, era o Panzo da Glória e com um grande atirador, o tal António Fernandes.

OS DEMBOS - A PACIFICAÇÃO DOS DEMBOS - O GEN. JOÃO DE ALMEIDANaquela altura ainda não tínhamos ouvido falar do MPLA ou FNLA. Só a UPA (União das Populações de Angola) centrada numa base do outro lado da fronteira, no Congo ex-Belga, a base do Kinkuzu, onde certamente tinham recebido treino os militares que do outro lado nos iriam dar luta. Sabíamos que o grande senhor da UPA, era o Holden Roberto.

Sabíamos, também, que estavamos no centro da região dos Dembos. Na zona montanhosa e de densas florestas. Entre os rios Loge, Dande e Zenza (ou Bengo). Conhecíamos a história da Pacificação dos Dembos pelo General João de Almeida o "Herói dos Dembos". Mas eu sabia que os Dembos, eles próprios, nunca se sentiram pacificados.

Um resumo da história, ajuda a perceber com que povo iríamos lutar.

Desde os primórdios da nossa entrada em Angola que os Reis do Congo, convertidos à fé cristã, prestavam vassalagem à corte portuguesa com alguma rebeldia de permeio. Por seu lado, os Dembos eram fieis ao seu rei, o do Congo, mas nunca à coroa portuguesa. No decorrer da nossa presença em Angola, mesmo com o rei do Congo a interceder para serem submissos, estes nunca atenderam a estes pedidos.

Esta atitude, obrigava o exército português a lutar sistematicamente, ao longo dos anos, tentando atrair para a nossa coroa a vassalagem desta população dum local tão perto de Luanda (100 quilómetros).

Datam de 1615 as primeiras campanhas contra os vários chefes dos Dembos que se revoltavam e não permitiam a passagem, fosse de quem fosse. Os nossos comerciantes não podiam entrar naquela zona para vender ou trocar os seus produtos. Até aos indígenas de outras regiões era cobrado o tributo de passagem e, caso contrário, ficavam com as mercadorias, quando não eram também mortos.

Guerras sucessivas, sob o comando de ilustres militares portugueses, e com algumas (poucas) vitórias sobre este gentio, levaram João de Almeida, na altura capitão, por alturas de 1907, acompanhado do tenente Melo Vieira, a fazer a pé, o trajecto até ao Encoje.

Revendo o trajecto então realizado, que, sem dúvida, é de louvar, verifico que foram sempre a contornar a zona a sul de Nambuangongo, a tal que nos tinha calhado para intervir. Não entraram propriamente no que era, para nós, o coração dos Dembos.

Chegados estes dois militares a Luanda e depois de relatarem o que verificaram, voltaram novamente para a região, agora com mais de 1000 homens, peças de artilharia, metralhadoras e outro material. Partiram com pompa e circunstância pois tiveram a presença de Sua Alteza Real o Príncipe D. Luíz. Só que toda a sua intervenção foi na zona de Quibaxe, Zenza do Itombe, Quindangue e Caculo Cahenda, onde foi construído um forte com o nome de João de Almeida.

Portanto, muito a sul da região de Nambuangongo (distante cerca de 100 quilómetros). Depois de várias batalhas, de terem sofrido 10 mortos e 30 feridos, e depois dos sofrimentos resultantes do clima, da guerra, das longas caminhadas, o exército português marcou "um dos mais brilhantes episódios da nossa história colonial".

Sei que na mesma altura, outras colunas procuravam pacificar o lado esquerdo da zona dos Dembos, pelo lado do Ambriz. Existem referências de colunas comandadas pelo Tenente Bessa Monteiro, que ali perdeu a vida em combate e que deu o nome a uma povoação, por onde passaram vários batalhões ( o Batalhão de Cavalaria 350 do Coronel Spínola). Esta povoação fica a norte de uma outra mata célebre, a Mata Sanga, considerada intransponível (nós passámo-la e disso daremos relato numa outra história), onde encontrei, quando por lá passei, perto da Quibala, na entrada sul desta mata, um forte de nome João de Almeida.

Manuel de Resende na NOTA FINAL dos Cadernos Coloniais "Ocupação dos Dembos 1615-1913", que consultei e que pode ser consultada em:

http://memoria-africa.ua.pt/MemoriaDigital/CadernosColoniais/CadernosColoniais-N61/cadernoscoloniais-n61-018.jpg, terminava a sua obra da seguinte forma:

HOUVE MESMO "PACIFICAÇÃO DOS DEMBOS"? E HOJE, OS DEMBOS DO "28 DE MAIO" ESTARÃO PACIFICADOS, EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO PAÍS?

"As operações nos Dembos não ficaram pelas de 1913. Anos depois, nova coluna invadiu a região e, de então para cá, se pode considerar completa a sua vassalagem, não sem que tenha corrido um caudal de sangue. Necessário? Não necessário? A História o dirá. Por enquanto é cedo demais para fazê-la. As ossadas dos que tombaram, andam por lá, ainda, à flor da terra, e o tempo não apagou, ainda, os vestígios e os trágicos efeitos da luta."

Foi, sem dúvida, o então capitão João de Almeida, que chega a General, que reconhecidamente realizou um grande feito da nossa história colonial. No entanto, o que nós, quando chegámos aos Dembos sabíamos, era que o gentio da região, depois desta referida pacificação, nunca se sentiram submetidos aos portugueses. Uma das histórias que nos contaram, referia que uma vez por ano os residentes das povoações no interior da mata, mudavam-se de armas e bagagens para uma segunda povoação junto da picada, onde esperava o chefe de posto (a autoridade portuguesa municipal), pagavam o "imposto de palhota" (história para ser mais bem contada) e voltavam para o interior. Este interior, nunca nenhum branco visitou.

Outra história ligada à vontade de entrar no coração da mata referia que, uma das vezes, em que a autoridade portuguesa se aventurou além dos limites permitidos, foi recebida pelo soba sentado em cima de um barril, informando este de que ali, por baixo dele estava pólvora, mas lá dentro havia mais, de modo que aconselhava a não avançar. Da veracidade desta história, não consegui encontrar referências, mas muito provavelmente era verdade.

Aquele interior, a norte de Nambuangongo, à direita de Zala, a norte do Quixico, à esquerda de Quipedro e a sul do Rio Loge, nunca ninguém entrou desde o início da guerra colonial em Março de 1961. Soube, já depois de ter vindo, que a nossa tropa chegou a lá ter entrado, mas só depois de a artilharia e a aviação terem bombardeado a posição. Encontraram a central do "vinte e oito de Maio" santuário escondido, não visível pela aviação, fortificado, com postos de vigia em cimento armado, subterrâneos, etc.. Segundo o relato do fuzileiro Mário Manso em http://fuzileiros.tk/index.php?menu=4&sec1=2 , esta central foi alcançada pelo Destacamento nº 6. Transcreve-se parte do relato do referido fuzileiro.

"Sendo um olhar individual de um ex-combatente que aos 18 anos já tinha levado o primeiro, dos muitos tiros que uma emboscada de guerrilheiros ofereceu como boas vindas, ao destacamento nº 6 de Fuzileiros Especiais, que de forma pouco gentil, resolveu entrar naquele que era um respeitoso santuário, dos guerrilheiros daquela vasta zona dos Dembos, sem ter tempo de se benzer. Eu não era o padre, mas era o primeiro daquela enorme procissão, que de arma na mão, com ou sem razão, estava a cumprir ordens da Nação.

Já naquele tempo havia condomínios fechados. Aquela mata vinte e oito de Maio situava-se no “Concelho de Nambuangongo e Freguesia da casa de zinco sem nome de rua ou código postal” coração da guerrilha onde quem tentasse entrar, levava chumbo pela certa. Das muitas tentativas de assalto, levadas a efeito por outras forças até àquele momento, tinham sido frustradas, a segurança tinha funcionado, e os assaltantes tinham sido sempre postos em debandada, e então, só com a nossa rapaziada o portão foi forçado, e o assalto consumado. As forças invasoras, tiveram dois feridos e um morto. As forças de segurança das instalações, não conseguiram impedir os assaltantes de destruir o que puderam, desde “armazéns” de viveres, habitações, escolas, enfim, toda aquela qualidade de vida que existia naquela mata paradisíaca, em que o sol não entrava quando cria, que as suas gentes protegia, servindo de maternidade para a criança que nascia, e que lhe servia de berço quando dormia. Mas a bem da justiça social, tinha que se alterar tudo que estava mal, e ponto final."

Era este interior que queriam que nós conquistássemos. E julgo que os nossos superiores, também sabiam, que aquele local, ou se quisermos, aquelas gentes, não eram alvo fácil a abater. E digo isto, porque um dos filhos do General João de Almeida, era na altura oficial de cavalaria, de quem certamente os oficiais superiores do nosso Batalhão teriam ouvido mais do que eu ouvi.

A PRIMEIRA TENTATIVA PARA ENTRAR NA MATA

Chegámos a Nambuangongo e duma forma intensa e quase diária, saíamos para estudar a melhor forma de entrar no 28 de Maio. Pequenas emboscadas, por nós montadas, quer do lado de Zala quer do lado de Quixico, tinham por objectivo ver os movimentos e tentar fazer prisioneiros.

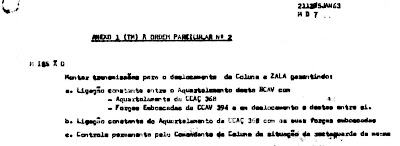

Socorro-me do trabalho do Mário Moreira Lima "399 Cavaleiros de Cavalaria - Memórias de um Batalhão" edição do autor, Julho de 2006, que refere em "Os primeiros mortos em combate" p.83, a data de 19 de Janeiro de 1963 como a da primeira morte no nosso Batalhão. Ora, esta morte, dá-se quando o pessoal da Companhia de Cavalaria 395 regressa ao Quixico, depois da primeira tentativa para ir ao "28 de Maio", em conjunto com a minha companhia a 394.

Assim, a nossa tentativa de entrar no "28 de Maio", deverá ter-se dado a 15 de Janeiro de 1963. Tínhamos vinte e poucos dias de Nambuangongo. Havia uma ânsia para destruir, o mais cedo possível, o santuário dos Dembos. Da nossa parte, os vários alferes, que apesar da pouca prática, e que sabíamos que demorava muito tempo a percorrer a pé, de noite, os trilhos da montanha e as linhas de água, algumas de corrente forte, procuramos informar de que era muito cedo para esta intervenção. Também sabíamos que teríamos de chegar antes das 4 horas da manhã. Hora a que se levantava o pessoal para trabalhar nas lavras. Tínhamos um guia que não nos dava garantias de conhecer bem o caminho. Não era da região, era um bailundo, portanto do sul que tinha fugido para o nosso lado. Também sabíamos e disso já dei referência, que os camaradas do batalhão que rendemos e que connosco andaram durante dois dias a conhecer os locais principais, nos disseram, que já tinham tentado lá ir várias vezes e que tinham sofrido sempre ataques e tiveram que voltar para trás. Que os acessos eram todos a subir e que tinham vigias bem colocados a grande distância do quartel. Não tínhamos um mapa do que era o local. Que acessos? Que desníveis? Como estava disposto o quartel? Como se movimentavam? Quais as zonas mais vulneráveis? Nem um modelo em caixa de areia ou, mesmo, desenhado no solo, nos foi mostrado. Pois, nem eles sabiam algo que pudessem desenhar.

Foi com estas permissas que 3 grupos da nossa companhia a 394 e 3 grupos da 395, num total de mais de 150 homems, partiram a 15 de Janeiro. Do nosso lado, saímos em viaturas, ao entardecer, com a indicação de que as mesmas à entrada da picada para o "28 de Maio", continuariam a sua marcha enquanto saltávamos em andamento para que, desta maneira, o inimigo não soubesse do início da nossa marcha a pé.

Depois de saltar das viaturas em andamento e durante algumas horas, caminhámos, os 3 grupos (Aragão, Múrias e eu) comandados pelo nosso Capitão Moreira. Da conversa com o guia, sentíamos que não havia a certeza de estarmos a caminhar na boa direcção. Próximo das 4 da manhã, hora a que deveríamos estar colocados para atacar, paramos numa clareira. Recordo que estava luar. O capitão reuniu os alferes e dialogamos sobre o que iríamos fazer em seguida. Eu iria com o meu grupo, contornar a posição pela esquerda e colocar-me para além da mesma, esperando a possível fuga do inimigo. Os outros dois grupos iriam desencadear o ataque. Os grupos da 395, cortariam a fuga pela direita.

Sentia que as ordens que o capitão estava a dar, iam-se desvanecendo. A voz, pouco a pouco, ia perdendo energia. Ele sentia que o que estava a dizer, não era possível. Parou e pediu-nos a opinião. Só recordo que desse diálogo, ficou a ideia, de que até ali, já sabíamos o caminho. Ainda ninguém tinha dado pela nossa presença. Haveria que lá voltar noutra altura mas, de forma, a chegar mais cedo.

VOLTAMOS PARA NAMBUANGONGO

Começávamos a subida do morro para entrar no nosso quartel, quando deparamos com um pequeno grupo comandado pelo Capitão Nelson Valente, que tinha ordens para assumir o comando dos vários grupos da operação, de voltarmos para trás, e ir procurar, um grupo de combate da 395, o do José Joaquim Delfim de Matos, meu colega do INEF, e que não dava sinal de si. Tinha sido retirada a autoridade do comando ao nosso Capitão Moreira. (Julgo até que, o capitão Valente, até àquela altura nunca tinha saído para aqueles lados). Quando estávamos a chegar, à entrada da picada para o "28 de Maio", da mesma saía o grupo perdido. Tinham apanhado uma queimada e viram-se com dificuldade para de lá sair. Via-se que vinham todos chamuscados e assustados. Tinham passado um mau bocado. Também o rádio não tinha funcionado e por isso não tinham podido avisar e pedir auxílio.

Mas o mais curioso desta história era de que todos os grupos, mesmo os da 395, tinham de voltar a Nambuangongo.

JULGAMENTO EM "CONSELHO DE GUERRA"

Viemos a saber, que o nosso comandante estava desiludido, (para não dizer fulo, porque não assisti aos acontecimentos) e queria levar todos os alferes a "conselho de guerra". As palavras que corriam eram mesmo estas. Ficámos todos atónitos. Não propriamente assustados, mas a pensar que tipo de guerra é esta, em que os superiores sem conhecerem a realidade do terreno, delineiam uma operação de grande envergadura sem conhecerem a realidade, sem nos mostrarem como nos devíamos movimentar e articular. Nós, julgando estar a pensar pelo melhor - ir numa outra altura mais bem preparados, iríamos ser acusados de quê?

Preparávamo-nos para ir para o morro do comando quando o nosso capitão Moreira, nos disse para não entrarmos. Entrou ele e soubemos depois que teria assumido que as decisões eram única e simplesmente da sua responsabilidade. "Os meus alferes não entram". E não entramos.

Mas ficou, logo, desde ali, um certo mal estar a partir, pelo menos, da atitude de retirarem o comando dos grupos ao nosso capitão e ter ficado o capitão Nelson Valente como responsável da procura do grupo perdido.

O REGRESSO DA 395 AO QUIXICO

Desta acção, no regresso, no dia seguinte, dos grupos da 395 ao Quixico, foram atacados a seguir ao Morro da Palmeira em que houve um morto e vários feridos. Esta será a história seguinte, já que acorri com o meu grupo e com o Dr. João Patrício ao local do ataque, onde se desenrolaram depois mais ataques.

O ESQUECIMENTO DE UM RÁDIO NA VIATURA

Ainda sobre esta acção ao "28 de Maio", é referido na obra citada em "os louvores ao nosso Batalhão e ao comandante" p.132, onde o autor diz que nesta acção "um patrulhamento entre Nambuangongo e Quixico, soldados da CCav 394 foram transportados em viaturas até um determinado ponto da picada, para aí se embrenharem a pé pelo interior da mata. Ter-lhes-á sido dito que o tempo dessa incursão era reduzido..." . Acrescenta mais o autor que um dos militares responsável pelas transmissões, ao ter deixado o rádio na viatura, esta falta "foi decisiva para suspender a missão", e que o nosso comandante ao tomar conhecimento deste episódio, ordenou que o Cap. Moreira abrisse um auto de averiguações sobre o comportamento do operador do rádio, "ao que o capitão terá respondido que, naquele caso, a haver um auto de averiguações teria que ser contra si próprio, tendo acabado por não haver qualquer tipo de sanção".

Julgo que o nosso comandante nunca tomou conhecimento deste facto. Pela mesma razão, nunca o capitão Moreira deverá ter proferido tal frase, até porque perante o mesmo, assumi a responsabilidade da falta do referido rádio, razão porque não houve punições.

A VERDADE DE CADA UM

Serve este meu testemunho, não para dizer que a verdade está de um ou do outro lado, mas para que uma outra opinião, ou, se quiserem, um outro lado da história, tenha visibilidade e sirva para confronto.

Os relatos aqui apresentados, resultam de imagens nítidas gravadas na minha memória. Estas são as minhas memórias e se a operação não se realizou, não foi certamente, pela falta de um rádio.

Outras situações certamente aconteceram nesta operação, mas só estas ficaram no meu arquivo. Outros camaradas, espero, poderão relatá-las, aqui neste espaço.